Вахта патриота и гражданина длиною в жизнь

-

Николай Рухленко, первый заместитель министра образования области – начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области

-

Статья

-

Николай Рухленко, первый заместитель министра образования области – начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области

-

Статья

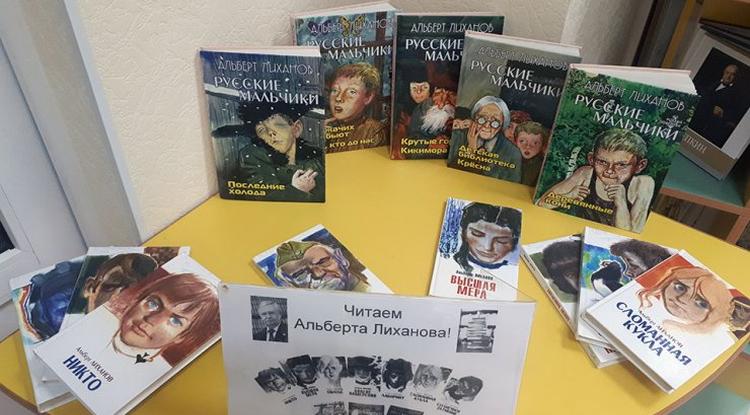

Уроки Альберта Лиханова

В 2021-м году, как и в предыдущие два десятка лет, на Белгородчине проходили Лихановские чтения. К участникам по видеоконференцсвязи обратился великий Альберт Лиханов. Как всегда его речь была полна глубочайшего смысла, он говорил о значении книги и чтения, о патриотизме, о воспитании, о Белгородчине, о своих замыслах…

Служил Детству…

Любое выступление писателя, и это не исключение, отличалось мощью, напористостью, проникновенностью. Мы тогда не могли даже предположить, что счёт жизни писателя пошёл на дни. А 25 декабря мы узнали, что Лиханова не стало. Мне позвонил мой одногруппник по вузу и сокрушённо сказал: «Ты знаешь, Лиханов умер?». А потом он говорил о силе его произведений, о том, что читает «Моего генерала», а я в свою очередь сказал, что читаю повесть «Мамочкин сынок». Альберт Анатольевич Лиханов горячо, по‑настоящему любил Россию, верно служил Детству, Слову. Его речь была образцом, каждое слово было на своём месте. Лиханов – это великий гуманист, причём подтверждал это и словом, и делом. Он создал Российский детский фонд и более 30 лет им руководил. А в 2020 году он возглавил ещё и Фонд защиты детей, который был организован по Указу Президента России. Он помогал людям, поддерживал, кого‑то по‑хорошему опекал. Нести в мир добро было смыслом его жизни.

Альберт Лиханов / Фото: сайт Белгородской детской библиотеки А.А. Лиханова

Альберт Лиханов / Фото: сайт Белгородской детской библиотеки А.А. Лиханова

Наши пути пересеклись, когда мне поручили заниматься организацией и проведением регионального конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России». Однажды в разговоре, скорее всего из‑за нехватки времени, я в названии темы упустил второе слово «моей». Альберт Анатольевич меня тут же поправил. Я на будущее взял себе за правило не позволять себе такого, тем более, как филолог, понимал, что каждое слово несёт свою смысловую нагрузку. Лихановская идея проводить такой конкурс прижилась на Белгородчине, и с каждым разом участников становилось всё больше.

Это на первый взгляд может показаться: ну что там сложного — провести сочинение: объявил тему, ребята написали, жюри проверило, обнародовали результаты, наградили победителей. Но ведь суть не в этом. Главное – добиться максимального обучающего и воспитывающего эффекта. В ходе телефонного общения именно этому меня учил Альберт Анатольевич. Многим задумкам не позволила реализоваться пандемия. А ведь для победителей Лиханов планировал недельное пребывание в Москве, которое предполагало встречи с интересными людьми, экскурсионную часть, посещение театров. Но то, что более пяти тысяч участников были награждены книгами «Мой генерал» и «Незабытые игрушки», сыграло огромную роль в плане формирования позитивного нравственного поля в белгородских школах. А потом был ещё один конкурс сочинений, посвящённый первому полёту Юрия Гагарина в космос. На Белгородчине этот конкурс прошёл масштабно. Иначе и быть не могло. На эту грандиозность воодушевил и вдохновил сам Альберт Анатольевич. Он, не уставая, подчёркивал, что полёт Гагарина, которому в прошлом году исполнилось 60 лет, сравним по своей значимости с Победой в Великой Отечественной войне. Это событие возвысило российский народ, вся страна 12 апреля 1961 года ликовала. Альберт Анатольевич обращал внимание, что нужно делать всё для того, чтобы это чувство гордости не истаивало (вот такое удивительное слово найдено Лихановым) от поколения к поколению. На примере этого конкурса приходило понимание, что такое духовная память, историческое достоинство, героика прорыва, чувство незабвения. Испытывая со стороны враждебных сил мощный негативный прессинг по отношению к России, её истории и культуре, мы должны отстаивать свои ценности, воспитывать на них своих детей. Белгородские школьники идею сочинения о Гагарине встретили радостно. И мы горды, что Альберт Лиханов привёл Белгородскую область в пример в своём интервью газете «Советская Россия», которое дал накануне знаменательной даты. Сочинение, действительно, просветлило тысячи школьников. Мы, организаторы конкурса в регионе, видели, с каким трепетом победители конкурса получали в подарок лихановские книги о Гагарине, как искренне они говорили о великом событии.

Созданная в 2020 году новая организация «Фонд защиты детства» одной из своих задач определила духовную защиту детей. Так вот сочинения «История моей семьи в истории моей России», «Сын России» как раз и способствуют этой защите. Если не будет постоянной, изо дня в день духовной защиты, в том числе на примерах героических подвигов соотечественников, то нравственные потери окажутся невосполнимыми.

Не только ум, но и чувства

К большому сожалению, Альберт Анатольевич Лиханов не включён в школьную программу по литературе, но этот пробел на Белгородчине мы постарались восполнить за счёт уроков родной литературы (русской), внеурочной деятельности и через воспитательную работу. Лихановские произведения – это книги, побуждающие творить добро, меняться к лучшему, чувствовать тех, кто рядом, не обидеть словом.

Как‑то я задал вопрос писателю, какие его произведения он рекомендовал бы включить в школьную программу, если бы представилась такая возможность. Первым Альберт Анатольевич назвал «Моего генерала». Такой ответ можно было предвидеть. Этот роман имеет мощнейший по силе педагогический потенциал. Книга, написанная в 1974 году, десятки раз издавалась в нашей стране и за рубежом. За неё автор был удостоен Государственной премии РСФСР. «Мой генерал» от первого слова до последнего формирует личностные черты и качества, которые в конечном итоге составляют воспитанность человека. Альберт Лиханов показывает, как важен для растущего человека положительный пример. Дед маленького героя Антон Петрович Рыбаков как раз и являет собой тот самый большой пример и для своего внука, и для его родителей и сверстников, и для всего посёлка. Оказывается, как это трудно — прозревать и прозреть, как сложна внутренняя борьба, как мучителен поиск ответа на вопрос: что хорошо, а что плохо.

Наше общение после двух проведённых сочинений не прекратилось. Великий человек не считал зазорным позвонить какому‑то чиновнику из региона (это я о себе) и поинтересоваться здоровьем, делами в семье, на работе, высказать свою точку зрения на событие, а ты, если умный и думающий человек, переваривай услышанное.

«Замечательное – не значит благостное…»

Темы книг Лиханова – это военное детство, взросление, воспитание души. Самые известные его книги об этом – «Последние холода», «Магазин ненаглядных пособий», «Мужская школа».

В одном из своих интервью Альберт Анатольевич на вопрос: «Дети войны чаще всего говорят, что детства у них не было…» дал удивительный ответ:

«Было замечательное детство. Но замечательное — не значит благостное. Тяготы, слёзы, потеря отцов, голод… Никто о таких вещах не скажет хорошо, но все эти бедствия приучили к осознанию того, что есть совесть, есть стыд, есть чувство благодарности. Как забыть доброго человека, добрый поступок, как забыть учительницу? Жизнь воспитывала в нас, по‑моему, особенные качества: надёжность, товарищество, чувство локтя. Когда у тебя есть кусочек хлеба, а рядом два твоих голодных товарища, то понятно — ты с ними поделишься».

Оказывается, и о военном детстве можно сказать, что оно замечательное. В 2021 году не стало моей родной тёти Лиды, она, как и Альберт Анатольевич, рождена до войны, а именно в 1939 году. Не раз она рассказывала о своём детстве, холодном, впроголодь, семья была многодетной, пятеро детей. Но никогда из её уст не звучало ропота. Лихолетье закалило её характер, приучило к труду с самых ранних лет. Поразительно, но тётя Лида (ей тогда было четыре с небольшим) отчётливо запомнила некоторые картины 1942 – 1943 годов – это время оккупации родного села. Тётя Лида всю жизнь была благодарна своей маме, моей бабушке Матрёне Захаровне, которой удалось спасти всех пятерых детей, никто не умер. Удивительно, но восприятие военного времени практически одинаково, что у выдающегося писателя, что у простой женщины.

Невидимый белый халат

Ещё один факт из жизни мастера слова. Будучи уже известным писателем, Лиханов приехал в Свердловск (ныне – Екатеринбург), чтобы встретиться со студентами на факультете, который сам в своё время закончил. О профессии журналиста в её идеальном измерении он тогда сказал так:

«Журналист должен всегда чувствовать на себе невидимый белый халат. Он — как врач и девиз у него должен быть тот же: не навреди».

Этот принцип «не навреди» в равной мере относится и к педагогической деятельности. Много ли сейчас педагогов, одетых, так сказать, в белый халат, пусть и невидимый? С учётом этого особое значение сегодня приобретает педагогическая этика, в связи с чем назрело и актуально введение в педагогических учебных заведениях курса «Профессиональная этика педагога». Ни для кого не секрет, что в процессе перестройки современного общества произошла смена ценностных ориентаций и нравственных идеалов. Это не могло не сказаться на такой профессиональной сфере, как учитель, где нравственный облик представителя этой профессии является зеркалом общественной морали. Педагогу во все времена отводилась особая роль, он может лишь тогда стать профессионалом, когда овладеет тончайшим инструментом воспитания — наукой о нравственности, морали. Именно он помогает сформировать духовный мир ребёнка, дать ему общие представления о нормах поведения в обществе, прививает моральные качества, нравственные ориентиры.

Существуют прописные истины, соблюдение которых приобретает особое звучание.

Ни в коем случае нельзя сравнивать детей друг с другом, ставить одного в пример другому.

Неприемлемо выставлять детей на позор, когда отдельным педагогам хочется отчитать ребёнка при всех, да ещё и заставить просить прощения.

Давайте не будем укорять детей, жаловаться на них родителям, оскорблять.

Как порой педагогу хочется продемонстрировать свою власть, да приказать, да потребовать жёстко и хлёстко! Мне очень жалко таких педагогов, если они прибегают к подобным методам воздействия.

Необходимо постараться обеспечить успех во всех делах, и особенно в творчестве, если и оказав помощь, то в разумных пределах, хвалить от души, конечно же, верить и прощать, но только искренне.

О важности чтения

В разговорах Лиханов всегда выражал тревогу по поводу снижения интереса к чтению. Действительно, роль чтения пока что не осознаётся как национальная проблема. Мы уже, можно сказать, имеем дело с системным кризисом читательской культуры, тогда как во все времена чтение рассматривалось как надёжный механизм социализации человека, его приобщения к общественным идеям, ценностям и нормам.

Почему всё больше детей, которые не хотят читать? Причин много. Но мало кто задумывается, что чтение по сути это тяжёлый труд, познать радость которого ребёнку нужно помочь. Привычка читать формируется прежде всего в семье, на это потребуются время и усилия. Но никто за родителей это лучше не сделает. Да, сегодня книга и чтение оказались на задворках, но неумение читать – это причина как низкой успеваемости в школе, так и общего недоразвития.

Беда, если чтение становится тяжкой повинностью. Альберт Анатольевич считал детское чтение интеллектуальным ресурсом страны. Сегодня многие учителя-словесники встревожены, что начитанность одних школьников вызывает к ним порой насмешливое, жёсткое отношение со стороны других, кто читать не хочет. Вот почему мотивация к чтению становится важной задачей учителя. Можно сколько угодно ссылаться, что не хватает времени, что компьютер отодвинул книгу, что в жизни полно соблазнов и развлечений, но если книга и чтение – это семейный образ жизни, то ничто и никто не смогут их вытеснить.

Если ребёнок никогда не видел маму и папу с книгой в руках, то откуда же у него родится любовь к чтению?

Альберт Анатольевич на страже детства был до последних дней. В один из последних разговоров он не просто формально, а даже с какой‑то ноткой требовательности спросил, как обстоят дела с оформлением подписки на журналы Российского детского фонда, а нужно отметить, что Белгородская область это делает за бюджетные средства. Речь о журналах «Дитя человеческое», «Путеводная звезда», «Божий мир», которые продолжают лучшие отечественные традиции. В XIX веке в России существовал ежемесячный иллюстрированный журнал «Детское чтение» с приложением «Педагогического листка», который издавался Алексеем Николаевичем Острогорским, считавшим важнейшими предметами литературу и историю, а также отводившим ведущую роль воспитывающему чтению, приносящему общественные мотивы в сознание человека. По убеждению Острогорского, нравственное воспитание детей необходимо для жизни в первую очередь. Будучи редактором, он не увлекался переводными произведениями и часто помещал первые издания произведений, которые мы теперь относим к классике отечественной детской литературы, такие подходы и принципы обеспечили успех «Детского чтения» с самого начала. Это в полной мере относится и к лихановским журналам «Дитя человеческое», «Путеводная звезда», «Божий мир». Сформулированные ещё в 1878 году редакцией «Детского чтения» основные задачи по воспитанию, которых она стремилась придерживаться при печатании произведений на страницах журнала, решались в журналах Российского детского фонда из номера в номер. Позволю их напомнить:

возбуждать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству;

научить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;

способствовать облагораживанию юной души и воспитанию нравственного, возвышенного идеала;

поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным;

дать силы детям для борьбы со злом, т. е. нравственную поддержку в жизни.

Очень нужно, чтобы эти журналы продолжали свою жизненную историю и не утратили своего просветительства.

Патриот – нравственное качество

… У Лиханова была цель сделать конкурс сочинений «История моей семьи в истории моей России» всероссийским, он видел в нём огромные возможности для патриотического воспитания. Мы даже сделали наброски Положения о конкурсе, но смерть не позволила реализовать благородную идею в масштабах страны. Но Белгородчина продолжит это делать. Так, уже для белгородских школьников объявлен конкурс сочинений о детях войны и сынах полка. А Сергей Андреевич Боженов, общественный деятель, серьёзно намерен продолжить летопись «Истории моей семьи в истории моей России».

Будучи настоящим патриотом, Альберт Анатольевич Лиханов на протяжении всей своей жизни обогащал, развивал идею патриотизма. Патриот в его понимании – это нравственное качество человека. А нравственные качества человека зависят прежде всего от воспитания – в школе, в семье. Патриотизм выражается в личной любви к Родине, причём любовь эта для настоящего патриота непублична. Это сугубо внутренний процесс. Конечно, патриотизм прежде всего проявляется в каких‑то форс-мажорных обстоятельствах. Но чтобы это проявление состоялось, нужно много работать, сама по себе молодёжь не станет патриотичной, это всегда действие.

А ещё он очень заботился об обеспечении жизнеспособности библиотеки как очень важного и необходимого социального института. Современная библиотека – это не книгохранилище, хотя и это тоже, это ориентация на личность пользователя, её запросы и потребности, это равноправное сотрудничество двух сторон, это социальная адаптация и социализация индивидов на протяжении всей жизни.

Альберт Анатольевич всякий раз говорил, чем современная отечественная литература проигрывает классике. Если в классике главная тема – это поиск смысла жизни, то современная литература не находится в этом поиске, оттого и потеряла читателя. В орбите интересов писателя всегда были подростки. Его произведения направлены на их спасение. Его книги – это великое доброделание. А одному из высказываний Лиханова, уверен, уготовано бессмертие:

«Наш главный капитал — люди. Лично я должен сказать — дети. Детство требует инвестиций. Вложение в детство — любви, осторожности, средств — это самые сущностные вложения в главный ресурс страны. В будущее. На нём не экономят».

Вот такой он, наш Лиханов. Признанный мастер слова. Человек неравнодушного сердца и щедрой души. Пример бескорыстного служения России и её народу.

Николай Рухленко,

первый заместитель министра образования области – начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области