Дать ребёнку солнце любви

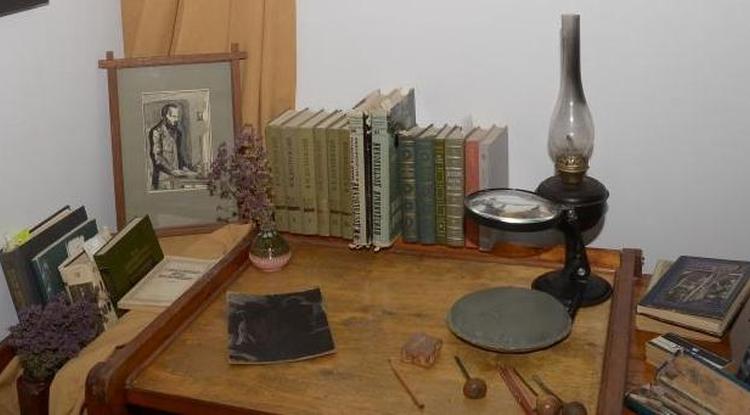

Уголок, посвящённый творчеству Достоевского, в Доме-музее белгородского художника Станислава Косенкова

Уголок, посвящённый творчеству Достоевского, в Доме-музее белгородского художника Станислава Косенкова

-

Альбина Бучек, доктор психологических наук

-

Статья

-

Альбина Бучек, доктор психологических наук

-

Статья

Почему многие педагогические идеи и мысли Фёдора Достоевского не потеряли злободневности и в XXI веке

2021-й год был отмечен рядом важных событий и дат, знаменательных для нашего Отчества, для всего общества. Одна из них – 200-летний юбилей со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881 гг.).

Всемирно признанные романы «Идиот», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорблённые», «Братья Карамазовы» стали гимном гуманизму, искренней любви к человеку, пронзительной боли за истерзанные и погибшие души. Но больше всего в Достоевском меня потрясает насыщенность смыслом, чувством буквально каждого слова. С каким мастерством он анализирует объединение и противоборство всего самого высокого и всего самого низкого в человеке, как захватывающе описывает динамику личности, приводит примеры человеческой психологии. Его творчество — практически учебник жизненных сценариев, написанных Гением.

Мы мало задумываемся о вкладе властителя дум XIX столетия в формирование философии отечественной педагогики с её трепетным отношением к личности ребёнка.

«Сердечная, всегда наглядная для них (детей), забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как тёплым лучом всё посеянное в их душах, и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый», — писал Достоевский в своих дневниках.

Не правда ли, как точно эти мысли согласуются с идеями, заложенными в стратегии «Доброжелательная школа», реализуемой в нашем регионе?

И здесь невозможно не согласиться, например, с таким мнением великого русского писателя:

«Все, кто занимается воспитанием ребёнка: родители, учителя, родственники должны озаботиться и о своём воспитании…»

«Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом», — рассуждает Фёдор Михайлович в «Дневнике писателя», где можно найти ответы на многочисленные вопросы, возникающие у думающего и творческого педагога. Педагога, который также, как писатель, уверен в том, что «без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь».

«Ребёнку можно всё говорить… От детей ничего не надо утаивать, под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Большие не знают, что ребёнок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет», — писал Фёдор Михайлович.

Глубокое осуждение у писателя вызывает пренебрежительное отношение взрослых к внутреннему миру ребёнка, излишняя назойливость взрослых, предвзятость, ведущая к ошибочным заключениям о характере ребёнка. Особенно близко нашему сегодняшнему представлению о воспитании и образовании порицание жестокости к детям и подавления индивидуальности. И в то же время Достоевский не терпит заигрывания с детьми, слепого служения им, стремления чрезмерно баловать и изолировать от трудностей:

«Нужно, прежде всего, любовью купить сердца детей наших, ребёнку надо дать солнце, светлый пример и хоть каплю любви к нему… Мы учим, и они нас делают лучше только одним соприкосновением с нами. Мы должны родниться с ними душою каждый час».

Станислав Косенков. «Кроткая». Иллюстрация к фантастическому рассказу в «Дневнике писателя», 1982 г. / Фото: сайт Белгородского государственного художественного музея

Станислав Косенков. «Кроткая». Иллюстрация к фантастическому рассказу в «Дневнике писателя», 1982 г. / Фото: сайт Белгородского государственного художественного музея

Наряду с масштабными психологическими романами, вошедшими в мировую литературную сокровищницу, Достоевский создал произведения, посвящённые вопросам детства («Неточка Незванова», «Маленький герой», «Мальчик у Христа на елке», «Подросток» и другие). Они привлекали внимание родителей и учителей, что заставило их обращаться за советом к писателю, и прислушиваться к его мнению.

Главенство в формировании личности Фёдор Михайлович отдавал семье, родному дому, где есть «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указывающий ему дорогу».

Сам он был замечательным отцом, принимал самое действенное участие в воспитании детей, спешил заронить в их восприимчивые души семена светлых мыслей и чувств. И главным средством воспитания считал книги русских и зарубежных писателей: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, произведения Шиллера, Диккенса, Скотта.

«Папа читал с увлечением, иногда останавливался для того, чтобы объяснить нам трудное выражение», — впоследствии вспоминала его дочь.

Огромное значение в семье придавали театральному искусству, любовь к опере Глинки «Руслан и Людмила» от отца передалась детям. Сын и дочь Федора Михайловича не стали великими писателями, но выросли достойными и порядочными людьми.

Альбина Бучек,

доктор психологических наук