Лубочные картинки

Вначале давайте‑ка разберёмся, что такое лубочная картинка? Слышали и знаете – молодцы! Нет – послушайте (вернее – почитайте!) увлекательный рассказ научного сотрудника Белгородского музея народной культуры Ольги Добросотских. Итак… Лубок. Вид народного творчества. Если быть точнее — разновидность графического произведения искусства в виде отпечатанного на бумаге оттиска, а затем раскрашенного вручную.

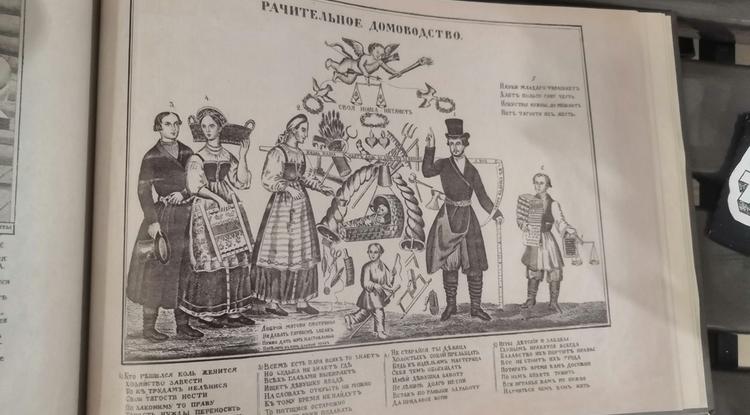

«Лубочные картинки, лубочные листы, потешные листы… — как только ни называли этот вид изобразительного народного творчества, отличающегося общедоступностью и простотой образов. Чтобы понять его – перенесёмся в Петербург 40-х годов XIX века в маленькую лавочку на Щукином дворе. Именно с её описания начинается повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет»: «Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе… Двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют о самородном даровании русского человека. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей – куча», — начала свой рассказ Ольга Добросотских.

По словам Ольги Владимировны, развитие лубочных картин было связано с развитием книгопечатания.

«В печатном станке вместо текста помещалась доска с выгравированным на ней изображением. Затем получали оттиск, а после этого лист раскрашивали от руки», — пояснила она.

Фото: Ольга Гузь

Фото: Ольга Гузь

В России лубки полюбились сразу и, можно сказать, всем без исключения. Их можно было встретить и в царских палатах, и в холопьей избе, и на постоялом дворе, и в монастырях… Именно они заменяли простому человеку недоступные ему книги. Это сейчас мы легко можем купить любую книгу в магазине, в те времена далеко не каждому она была по карману. Потому для большей части населения лубочные листы были важнейшим источником информации. Да и выполняли они те самые функции, которыми в наши дни наделены книги, плакаты, настенные календари и фотографии вместе взятые. А вот темы сюжетов народных картинок могли конкурировать с многотомными энциклопедиями. Любое событие из жизни народа находило отражение в лубочных картинках.

«Они охватывали обширные области знаний. Каждый мог отыскать картинку по душе и на любой вкус: жизнеописание святого или мифологического героя, поучительную или сказочную историю, отчёт о далёком путешествии, карту звёздного неба или далёкого города. Можно было рассмотреть диковинного индийского слона, привезённого в подарок императору, а ещё представить, как проходила коронация императора в Северной столице, кто из почётных гостей присутствовал, как выглядят государь-батюшка и государыня-матушка и многое-многое другое», — рассказала Ольга Добросотских.

В лубочной картинке важна была не только картинка. Особое место (и значение!) в лубке занимал назидательный или шутливый текст, в котором проявлялась народная мудрость и смекалка, а также отношение народа к различным историческим событиям, нравы и быт того времени, лукавый юмор и простосердечный смех, а иногда и острое словцо. Эти небольшие тексты как бы комментировали происходившие на картинке события, а заодно поясняли то, что оставалось за её рамками.

«Без лубочных картинок наше представление о быте русского народы было бы неполным. Многие российские историки с благодарностью вспоминали потешные листы, а многих поэтов, музыкантов, композиторов они вдохновляли на художественные открытия», — отметила Ольга Владимировна.

Фото: Ольга Гузь

Фото: Ольга Гузь

После увлекательного рассказа мальчишек и девчонок из школы № 4 г. Белгорода ждало познавательное знакомство – презентация книги «Лубок в русской культуре конца XIX века», которую региональное отделение Российского фонда культуры выпустило в рамках программы «Культура российской провинции». В изданном сборнике-альбоме собрано более 100 чёрно-белых лубочных листов, отражающих историю нашей страны.

«Отмечая Год Российской истории, Белгородское региональное отделение Российского фонда культуры успешно осуществило выставочный проект, посвящённый русскому лубку. Многочисленные посетители трёх выставок впервые познакомились с редким видом народного творчества», — рассказала составитель издания Раиса Фирсова.

По словам Раисы Сергеевны, началось всё с того, что к ним в фонд культуры пришёл художник-монументалист Александр Сергеевич Работнов и предложил сделать выставку лубочных картинок. Оказалось, что его мама Таисия Николаевна Работнова (а жила она в Ярославле) однажды пошла на базар купить обычные продукты, а там… А там увидела лубочные картинки. Приглянулись ей «потешные картинки». Купила их. А после подарила своему сыну. Именно коллекция члена Союза художников России Александра Работнова, купленная в начале 60-х годов XX века его матерью, и легла в основу сборника. Что интересно – чёрно-белые картинки — работы безымянных народных мастеров.

В книге представлено несколько разделов: «Русь песенная», «Исторические сюжеты», «Балагурник, небылицы и нравоучения»… К примеру, в историческом разделе можно увидеть и Ивана Сусанина, известного крестьянина, прославившегося спасением царя Михаила Фёдоровича от польско-литовского отряда во время русско-польской войны. И Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского — героев, освободивших Москву от поляков и литовцев в 1612 году. И батальные сцены с изображением всадников, в том числе — героев Отечественной войны 1812 года. И даже былинного героя, древнерусского богатыря Илью Муромца.

Ну а на «закуску» ребята самостоятельно сделали оттиск с лубочной доски.

Как сделать лубочную картинку?

«Нам понадобятся обычная деревянная доска. Чаще всего брали мягкие породы дерева – липу, осину и ольху. Почему мягкие? Чтобы легче было на них вырезать изображения! Вырезали их различными инструментами – ножом-косяком, стамесками разных размеров. Необходимо, чтобы нож был хорошо заточен, иначе он будет мять древесину. На отшлифованную доску наносится рисунок, который вырезается по контуру с двух сторон. От этого рисунок получается выпуклым. Именно выпуклые части изображения как раз и будут оставлять оттиск на бумаге», — пояснила Ольга Добросотских.

Что ещё нужно? Краска! Раньше использовали типографскую. Но для самостоятельного творческого эксперимента можно воспользоваться и обычными масляными.

Итак…

Шаг 1.

Берём тюбик с масляными красками чёрного цвета и аккуратно выдавливаем из него немного краски, к примеру, на стеклянную дощечку.

Фото: Ольга Гузь

Фото: Ольга Гузь

Шаг 2.

Теперь нужно хорошенечко (то есть со всех сторон!) эту краску нанести на валик. Для этого катайте его по краске, пока он полностью не покроется ей. Краска равномерно нанеслась на валик со всех сторон? Отлично! Теперь нанесите краску на доску. Для этого тщательно «пройдитесь» валиком по всему рисунку. Нужно нанести краску на все выпуклые части-контуры, иначе рисунок пропечатается не во всех местах.

Шаг 3.

Все контуры прокрашены? Берите листочек и аккуратно укладывайте его сверху. ВНИМАНИЕ! Не торопитесь! Постарайтесь уложить лист сразу на доску ровно, чтобы он не сдвинулся с места и картинка не съехала. Слегка придавите лист руками, чтобы он немного прилип к краске.

Фото: Ольга Гузь

Фото: Ольга Гузь

— На что похож рисунок? – спрашивает у ребят Ольга Владимировна.

— На копию настоящего! – тут же хором отвечают ребята из летнего школьного лагеря. – Как ксерокс!

Вот и сам собой «вырисовывается» ответ на вопрос: «Для чего нужны были эти доски?»

«Каждый хотел получить себе лубочную картинку, но мастер не мог всем желающим нарисовать её, а так он как бы копировал эту картинку несколько раз. С одной доски можно было получить около 200 изображений. Потом доска забивалась, её нужно было прочищать», — пояснила Ольга Добросотских.

Фото: Ольга Гузь

Фото: Ольга Гузь

Ольга Гузь